剧版《繁花》,删掉了什么?

时光撰稿人 | 崔汀 用迷影的心来写电影。

王家卫执导的电视剧《繁花》,以其独特的视觉美学和细腻的情感表达,成为近期荧屏上的一道亮丽风景。

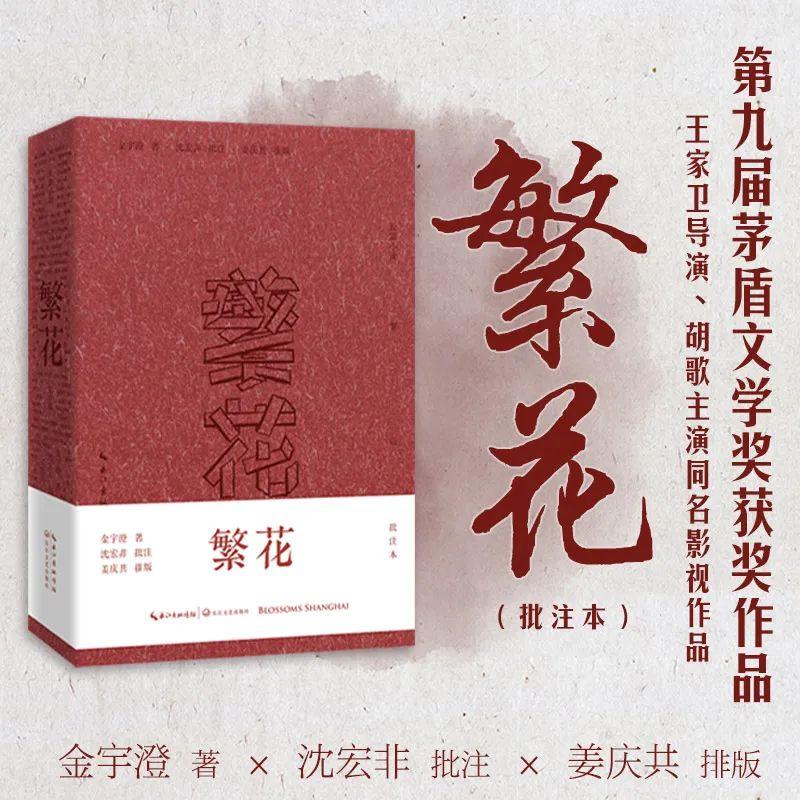

这部作品改编自金宇澄荣获茅盾文学奖的同名小说,原著以宏大的视角展现了上海半个多世纪的社会变迁。

人物架构的重塑

电视剧对原著进行了大刀阔斧的改编,最显著的变化是人物架构的重塑。原著中三位核心人物——阿宝、沪生和小毛构成了叙事铁三角,他们分别代表着上海不同社会阶层的生活图景。

阿宝的资产阶级背景、沪生的军人家庭出身以及小毛的工人阶层身份,共同编织出一幅上海社会百态图。而剧版则聚焦于阿宝(胡歌 饰)的商业奋斗史,沪生和小毛这两个重要角色被完全删去。

时空叙事的取舍

原著采用双线叙事结构,单数章节讲述1960-1970年代少年阿宝的成长经历,双数章节展现1980-1990年代成年阿宝的商海沉浮。这种交叉叙事形成了强烈的时代对比,让读者在时空穿梭中感受人物命运的变迁。

剧版则主要聚焦1990年代,仅通过闪回片段简要交代1978年阿宝与雪芝(杜鹃 饰)的情感纠葛。这种取舍虽然强化了商战主线,但也削弱了人物成长的完整性和历史厚重感。

语言风格的转变

原著最鲜明的特色是其独特的语言风格。金宇澄采用普通话叙事配合吴语对白,大量使用"不响"这样的留白表达,创造出含蓄隽永的文学意境。比如描写阿宝与雪芝分手的场景,通过简单的肢体语言和克制的对白,传递出深沉的情感张力。

剧版则更倾向于直白的戏剧化表达,人物对话铿锵有力,情节推进明快紧凑。这种改编虽然增强了观赏性,但也部分失去了原著那种"欲说还休"的韵味。

社会画卷的收窄

小说《繁花》如同一幅徐徐展开的社会长卷,通过三位主人公及其周边人物的命运,展现了上海从文革到改革开放期间的社会全景。阿宝家族在特殊年代的兴衰、沪生婚姻的变故、小毛生活的困顿,这些支线故事共同构成了丰富立体的叙事网络。

剧版则将视野聚焦于商界精英的奋斗史,虽然精彩地呈现了黄河路上的商战风云,但在社会广度和历史深度上有所削弱。这种改编策略使故事更符合主流观众的观赏习惯,但也让作品失去了部分文学质感。

总体而言,剧版《繁花》是王家卫对原著的一次创造性诠释。它保留了上海特有的城市韵味和时代气息,用电影级的视听语言打造出一部精致的商业剧作。对于想要深入了解阿宝完整人生轨迹和上海社会变迁的观众来说,原著小说仍然是最佳的补充。