11年“承包”乐坛新锐的《好声音》,为何难再造“顶流”?

作者 | 赤木瓶子

编辑 | Mia

曾经风靡全国的《中国好声音》(以下简称《好声音》)近期因浙江卫视宣布暂停播出而再度引发热议。在舆论聚焦节目剧本、导师转身权等争议时,一个更深层的问题浮出水面:这档曾创造收视奇迹的音乐选秀节目,为何逐渐失去了造星能力?

冠军光环褪色:从梁博到"无名之辈"的十年变迁

梳理11季节目可以发现,能持续活跃在乐坛的冠军屈指可数。2020届冠军单依纯算是近年少有的成功案例,未签约节目制作方灿星旗下公司梦响强音的她,近期刚获得浪潮榜年度新人奖。而扎西平措、邢晗铭等冠军的名字,对大众而言已相当陌生。

值得玩味的是,部分人气学员的发展反而优于冠军。周深在《创造营2021》以导师身份与冠军蒋敦豪(选手)同台;姚贝娜虽止步季军,但其艺术成就远超当年冠军。这种"冠军魔咒"现象,折射出节目选拔机制与市场需求的错位。

造星工厂的困境:体系化培养缺失

节目确实为乐坛输送了新鲜血液。张碧晨夺冠后包揽东方风云榜等多项大奖,单依纯两年内完成从素人到专业歌手的蜕变。但更多学员陷入"综艺打转-演唱OST-逐渐消失"的固定轨迹。

这种分化背后是音乐产业体系的断层。相比韩国成熟的偶像培养机制,《好声音》更像短期造星快车道,缺乏后续资源支撑。当短视频平台为素人提供更直接的成名渠道,传统选秀的吸引力自然下降。

信任危机:当"梦想"成为剧本

节目早期"素人逆袭"的叙事曾打动无数观众,但持续11季的相似故事已引发审美疲劳。梁博早在第一季就透露存在剧本设计,汪峰标志性的"你的梦想是什么"提问逐渐沦为笑谈。

在信息透明的时代,观众更渴望真实的力量。这也是《舞台2023》等新综艺选择展现选手原生个性的原因。当"梦想"被过度包装,音乐本身反而成了最稀缺的元素。

音综进化论:从神仙打架到素人成长

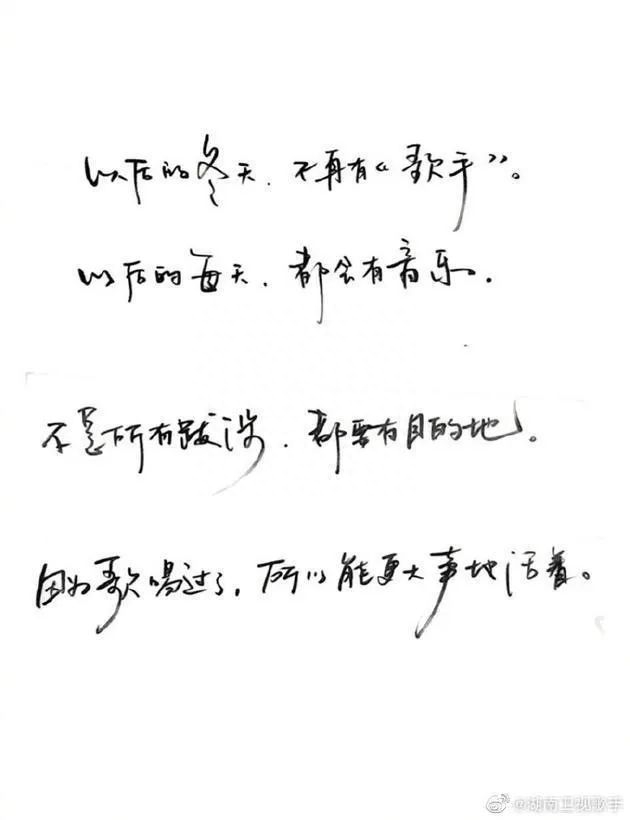

与《歌手》等顶级音综相比,《好声音》的持久生命力源于其"成长叙事"的普世价值。但问题在于:当故事模板化、选手同质化,这种叙事还能持续打动谁?

当前《好声音》的停播或许是个转折点。它提醒行业:选秀节目需要重新平衡娱乐性与专业性,在真实性与戏剧性间找到新支点。毕竟,观众最终记住的永远是好音乐,而非好故事。